你有没有想过,中秋节这个充满温馨和诗意的节日,究竟是怎么来的?它不仅仅是一个吃月饼、赏月亮的日子,背后还藏着深厚的历史文化底蕴。今天,就让我们一起揭开中国中秋节的真正来历,探索这个传统节日的神秘面纱。

中秋节的起源:祭月与丰收的庆典

中秋节,又称祭月节、月光诞、月夕、秋节、仲秋节、拜月节等,是中国四大传统节日之一。这个节日的日期在农历八月十五,时值三秋之半,故称中秋。关于中秋节的起源,主要有三种说法:源于古代对月的崇拜、月下歌舞觅偶的习俗,以及古代秋报拜土地神的遗俗。

古代中国的一些地方,人们对月亮有着深厚的崇拜。在二十四节气秋分时节,是古老的祭月节。人们认为月亮是丰收的象征,在秋季收获之后会祭祀月亮,以感谢丰收并祈求未来的好收成。这种祭月活动逐渐演变成了中秋节,成为了一个全民参与的节日。

历史传说:嫦娥奔月与玉兔捣药

中秋节的故事中,最著名的莫过于嫦娥奔月和玉兔捣药。嫦娥奔月的传说,讲述了一个美丽善良的女子嫦娥,因偷吃丈夫后羿的不死仙丹,飞奔到月宫的故事。乡亲们为了纪念她,在中秋节这天摆上她平日爱吃的食品,遥祝她健康快乐。从此,中秋节拜月的风俗在民间传开了。

玉兔捣药的传说,则描绘了月宫里一只白兔,在桂树下为天神捣药的情景。玉兔的形象,成为了月亮的代名词,也增添了中秋节的神秘色彩。

唐宋时期的定型:从习俗到节日

中秋节的定型,经历了漫长的历史过程。据史籍记载,《周礼》中最早出现了“中秋”一词。到了魏晋时期,有“谕尚书镇牛淆,中秋夕与左右微服泛江”的记载,表明中秋赏月的风俗已经兴起。到了唐朝初年,中秋节才成为固定的节日。《唐书·太宗记》记载有“八月十五中秋节”,说明中秋节在唐朝已经得到了官方的认可。

到了宋朝,中秋节开始盛行。宋人的笔记中,记载了中秋节的盛况:“不用说富贵人家,就是贫穷的市民也是解衣市酒,勉强迎欢”。中秋节晚上,孩子们连宵嬉戏,赏月成为了一种重要的文化活动。由此可见,中秋节在宋代已经成为我国的一个重要节日。

中秋节的习俗:吃月饼与赏月

中秋节有许多独特的习俗,其中最著名的莫过于吃月饼和赏月。月饼象征着团圆和美满,其起源可以追溯到古代作为祭品的太师饼。月饼的口味和形状因地区而异,如广式、苏式、京式等,每一种都有其独特的风味和制作工艺。

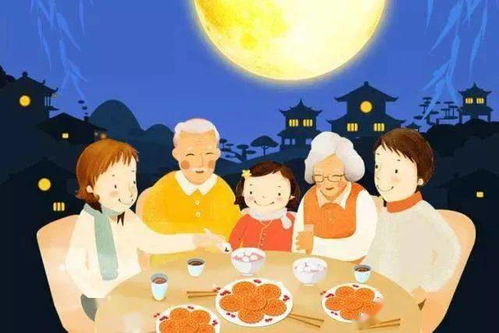

赏月是中秋节的传统活动,人们会在月亮最圆最亮的时候,与家人朋友围桌而坐,边吃边谈,一起欣赏月亮,共同度过这个团圆的节日。中秋之夜,明月当空,清辉洒满大地,人们把月圆当作团圆的象征,把八月十五作为亲人团聚的日子。

文化意义:团圆与思念的寄托

中秋节的文化意义,在于它寄托了人们对故乡和亲人的思念,祈盼丰收和幸福。中秋节以月圆象征团圆,人们在这一天会尽量回家与家人团聚,共度佳节。无论身在何方,人们都会抬头仰望明月,寄托对远方亲人的思念之情。

中秋节也是中华文化的重要组成部分,承载着丰富的民俗和深厚的文化内涵。它不仅是中华民族的传统节日,也是东亚和东南亚一些国家尤其是当地的华人华侨的传统节日。2006年5月20日,国务院将其列入首批国家级非物质文化遗产名录。自2008年起中秋节被列为国家法定节假日,更加体现了它在中华文化中的重要地位。

中秋节,这个充满温馨和诗意的节日,不仅是一个吃月饼、赏月亮的日子,更是一个承载着深厚历史文化底蕴的传统节日。它让我们在忙碌的生活中,找到一份宁静和团圆,也让我们更加珍惜与家人朋友的相聚时光。